「小説、どうしても書けない。君の多年にわたる誠意と個人的な、ぼくへのべんたつやら何やら、あらゆる好意に対してはおわびすべきことばがないけれど、かんにんしてくれ給へ。どうしても書けないんだ」(吉川 英治が担当編集者にあてた手紙)

「日本の文士がこんなに忙しくなったのは有史以来である。結構なことだが、文士が働きアリのように真っ黒になって朝から晩まで仕事をするというのは、少し変態ではないか」(獅子 文六)

「昨日東京へ帰って参りました。新潮の作は書けませんでした。

〆切が五日のところを一五日迄延ばしてもらったのですが、とうてい書く気が出ず、上京して参りました。大へん苦しいことだったのです」

(梶井 基次郎の友人への手紙)

「私はもともと短編小説の性格であって、長い物語の筋を考えるのは不得手なので、今日にいたるまで首尾一貫した本当の意味の長編小説を一度も書いていないのはそのためである。今回の最初の長編小説も断るべきであった。虚栄心にかられて実力にお構いなしに引きうけてしまった。

そこで、ともかく第一回分四十枚ばかりを書いた。結末がどうなるかという見通しは全然ついていないのである。むろん大いに考えてはいたのだが、考えがまとまるまでに締切が来てしまい、ともかくも発端を書かねばならなかった」(江戸川 乱歩)

「眠るべからざる時に、眠りをむさぼる。その快楽が近年の私には最も愛すべき友である」(坂口 安吾)

「私は頼まれたものは一応、その人の親切さに対しても、引き受けるべきだと思っている。が、引き受けた原稿は引き受けたが故に、必ず書くべきものだとは思っていない。何故かといえば、書けないときに書かすということはその執筆者を殺すことだ。私は家の中を歩き廻る。用もないのに、ふと気が付くと便所の中へ這入ってゐる。…と、今度は格子に頭を叩きつけながら『うーん、うーん』と云ふ声を出してゐる。然し、こう云ふことを書いて何になるのか」(横光 利一)

「とにかく出来ないですよ。…天神様も見放したと見えて少しもかけない。いやになった」(夏目 漱石)

「向田邦子は遅筆だった。遅筆にも二種類あって、ギリギリまで書かないが書きだせば早いという人と、原稿用紙に向かって呻吟するタイプ。彼女は前者だったと思われるが、締め切り日が過ぎてから書きだすというのだから恐れいってしまう。今月は大変なんです、と編集者が言う。井上ひさしがあるの?と聞くと、違います、向田邦子があるのです、そりゃ大変だ。私はハラハラしながら見守っていた」

(山口 瞳)

「次号回しにしてください。殺してください。などと申し出る。編集者のほとんどがこの場合、どうぞ、とか、では殺(や)ってあげますか、とはいわぬようだ。これは賢明なことである。なぜかというに、この病気はとにかく書かなければ治らないからだ」(井上 ひさし)

「(1)絞め切りに遅れる (2)悪筆 (3)生意気というのは作家が編集者を泣かせる三大要素と言っても差し支えないだろう。僕は(3)に関してはかなり心覚えがあるが、(1)と(2)についてはまず潔白である。締め切りは大体ちゃんと守るし、字はとびっきり読みやすい」(村上 春樹)

「御約束の原稿の期限が参りましたが、先日来例の胃の具合が少し悪くて時々痛み、ぼんやりして居ればよいが、少し頭を使ふと痛くなるので思うやうに進行せず・・・」(寺田 寅彦)

「十一月五日の〆切を十日に延ばして貰ひやつていますが、よく遊びもしてはかが行きません」(志賀 直哉)

「編集者仲間では、ぼくのことを陰で、手塚おそ虫(原稿がおくれる)とか、手塚うそ虫(締切通りに描きますよと約束しても、ちっとも守らない)とか呼んだ。手塚担当になると女房子供と水盃をして来るという噂が飛ぶくらい悪評が高かった」(手塚 治虫)

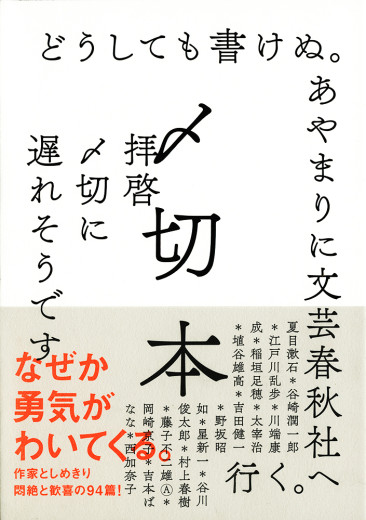

以上、出典は『〆切本』。よくこれだけ作家の言い訳を集めたと感心する。→ http://amzn.to/2jzJwjU